Innovation for NEW HOPE対話会 ~第24回日本再生医療学会総会市民公開講座からの学び~

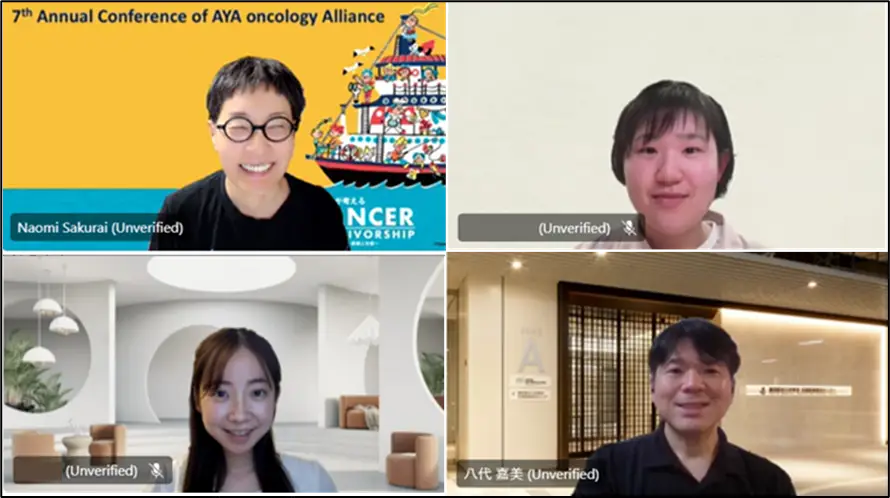

2025年5月12日、Innovation for NEW HOPEの発起人の八代嘉美氏、桜井なおみ氏と、学生資材制作プログラムに参加する大学生2名が、2025年3月に開催された第24回日本再生医療学会総会「市民公開講座」※1で得た学びを題材とした対話会を実施しました。

※1:「市民公開講座」には、八代氏はモデレーターとして、桜井氏は演者・パネリストとして登壇、学生2名は聴講者として参加しました。

本記事では、対話会の中で取り扱った3つのトピック「①再生医療関連の情報」、「②再生医療の価値の反映」、「③今後に向けて」について、報告します。

具体的には①再生医療関連の情報を理解することの難しさと、情報を見分けることの重要性、②再生医療の価値を反映する指標選定の難しさと、当事者の視点を取り入れることの重要性、③今後、再生医療を広めるためには、治療へのアクセスや医療制度の違いおよび費用や経済的な側面も踏まえた話し合いが必要であることについてです。

①再生医療関連の情報について

(桜井氏)様々なメディアを通じて、難治性の病気などの治療として「再生医療」に関する情報が提供されているが、その印象について学生に聞いてみたい。

(学生)科学の専門用語を列挙したり、省庁の名前を出したりと、医療に詳しくない人が正しく理解するのは難しいのではないか。

(八代氏)これは「サイエンス・プロイテーション」※2と呼ばれる手法。科学的にもっともらしいことが記載してあるが、専門用語ばかりで一般の方が理解することは難しいため、誠意がないと感じる。

(学生)一方で、病気について自分で学ぶことも必要だと感じた。学ぶ際には、世の中にあふれている情報を見分けて取捨選択できるようになるべき。そして、その方法をまわりに広めていくことも重要ではないか。

※2:「サイエンス:Science(科学)+プロイテーション:exploitation(搾取)=サイエンス・プロイテーション」は、情報発信者が利益の追求を目的として、幹細胞、iPS細胞、再生医療といった科学的に聴こえる表現をこれらと関係のない事象の説明に散りばめて使うこと(日本再生医療学会ウェブサイトより)。

②再生医療の価値の反映について

(桜井氏)市民公開講座では、脊髄損傷と眼科疾患に対する再生医療についての話があった。治療の費用対効果は、1つの方法として、患者さんの寿命を延ばす年数と生活の質で、その価値を測定するが、そうでない場合は、どうするのか?治療によっては、数値として測定できなくても、その患者さんにとって大きな変化や改善になることもあるので、当事者が語ることが重要だろう。

(学生)治療の価値は、当事者である患者さんの治療前後の比較で気付くことが多いと感じている。患者さんによって個人差はあると思うが、治療による有効性を価値に反映して治療を広めていくにはどうすればよいだろうか。

(学生)治療の価値を価格に反映するのが難しいことを、資材制作の体験プログラムで実感した。価値は患者さんによって異なると思うので、当事者の話を聞く重要性を広く伝えられればと思う。

(八代氏)治療効果には個人差があるので、臨床試験では客観的・定量的に評価する。HTA(医療技術評価)における費用対効果はICER(増分費用効果比)を使うことが多く、他にEQ5D(生活の質を評価する質問票)などもあるが、治療の評価には、どのような指標を使って測定すればよいのか判断が難しい。医師や研究者のものさしだけで語ってはいけない。患者さんの視点を取り入れることが重要であり、前回の日本再生医療学会の市民公開講座では、過去に臨床研究・先進医療を受けた患者さんに話をしてもらった。

③今後に向けて

(学生)これから必要な患者さんが再生医療を広く受けられるためのボトルネックは何なのか?

(桜井氏)治療へのアクセス(入手可能性)だけではなく、アベイラビリティ(入手のしやすさ・しにくさ)の問題もある。それぞれの国で医療制度が違い、同じ薬でも使える国と使えない国があるので、医療制度を表面的に見ただけでは充分ではないと思う。

(八代氏)再生医療は、単に科学や医療の問題にとどまらず、費用や経済的な側面も関わってくる。私たちがどのような社会で生きたいのかという問いにもつながっており、相互に密に話し合う機会を持つことが重要だろう。

最後に、発起人から「学生から率直な意見が聞けることが大事だ。伝える立場にある私たちが、むしろ学生から学ばなければならないと感じることが多かった」「すごく勉強になり、気づきもたくさんあった」とコメントいただきました。また、参加した学生からも「医療へのアクセスを効率化するために、患者さんが医療に日頃から関心を持つ機会や、信頼の高い情報提供の場を整備することが重要だと感じた」「“正しい情報を見分けるポイント”も発信の仕方(誰がどのような形で)によって効果はプラスにもマイナスにも働く可能性があり、客観性も忘れてはいけないと感じた。現在の資材制作にも活かせると思う」との感想をいただき、それぞれの立場で学びや気づきを得る機会となりました。

Innovation for NEW HOPEでは、今後もこのような対話を継続し、情報発信していきます。

よろしければSNS等で大切な方にご共有いただけると嬉しいです!公式Xアカウントもぜひフォローください!